Jäger schützen Lebensräume

Schutz der Lebensräume – Jäger packen an

Verlust und Verschlechterung des Lebensraumes sind die Hauptursachen für den Rückgang vieler Tier- und Pflanzenarten. Betroffen sind vor allem sensible Wildarten, darunter viele Hühnervögel. Im alpinen Gebiet ist der Lebensraumverlust in erster Linie auf die mangelnde Pflege der vom Menschen geschaffenen Alm- und Freiflächen und die damit einhergehende Wiederbewaldung und Intensivierung zurückzuführen. Seit vielen Jahren setzen die Südtiroler Jäger Maßnahmen zur Erhaltung der Wildlebensräume und leisten damit einen wertvollen Beitrag zum langfristigen Erhalt zahlreicher Tier- und Pflanzenarten.

geförderte Projekte

ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden

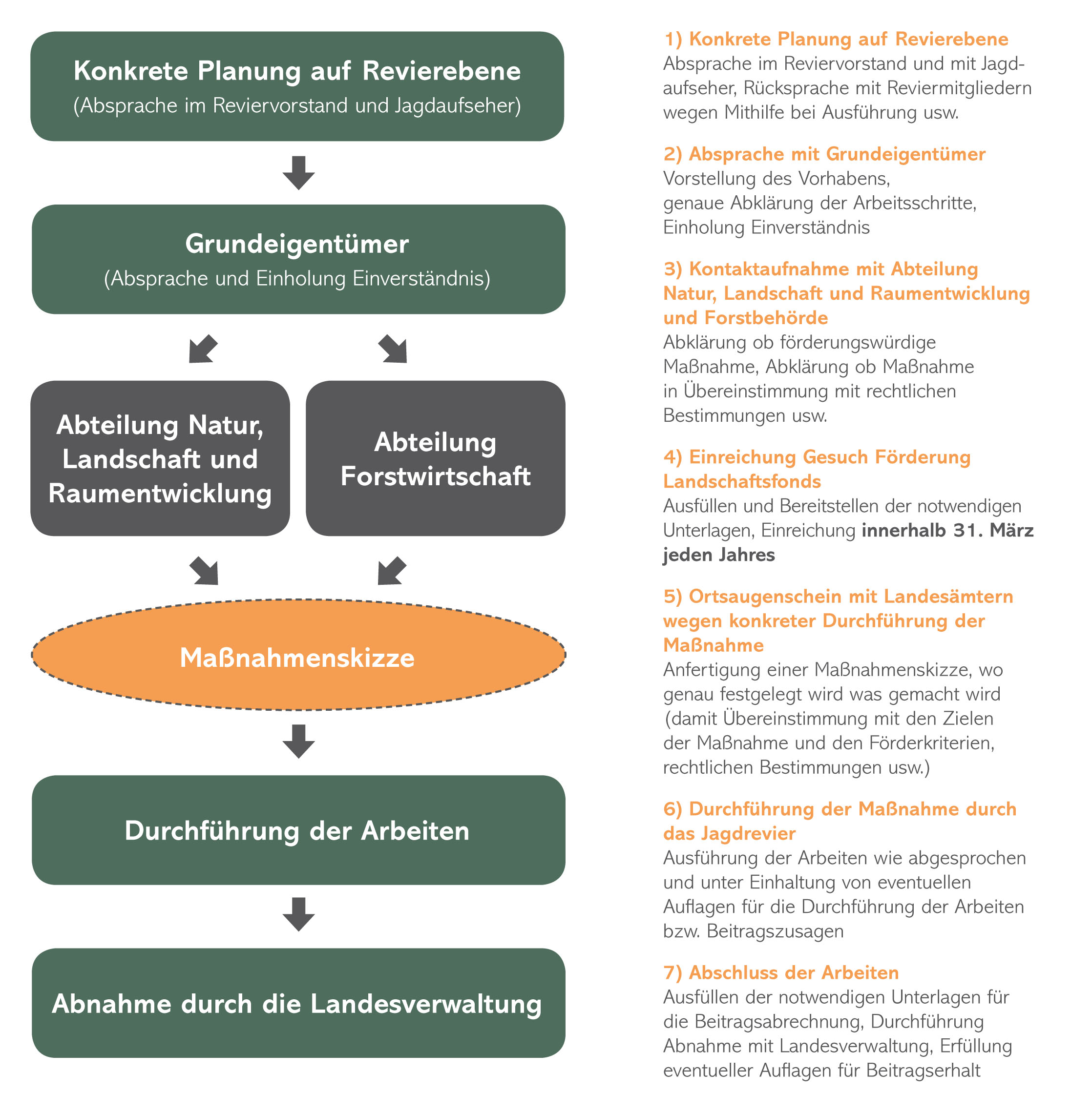

Einige Eingriffe zur Lebensraumverbesserung erfolgen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (die Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung und die Abteilung Forstwirtschaft). Seit 2016 wurden im Rahmen des Landschaftsfonds der Autonomen Provinz Bozen auf über 95 Projektflächen Lebensraumverbesserungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei wurden rund 26.302 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.

Neben den durch den Landschaftsfond geförderten Maßnahmen werden in vielen Revieren Projekte zur Lebensraumverbesserung auf Eigeninitiative gestartet und durchgeführt. Diese Leistung wird nicht systematisch erhoben, die Zahl der ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden schlägt mit diesen selbständig umgesetzten Projekten aber sicher deutlich höher zu Buche.

Landschaftsfonds der Autonomen Provinz

Der Landschaftsfonds der Autonomen Provinz wurde von der Landesverwaltung eingerichtet, um Projekte zum langfristigen Erhalt und zum Schutz der biologischen und strukturellen Vielfalt der Landschaft und der Natur sowie die Pflege, Erhaltung oder Erneuerung schutzwürdiger Ensembles zu finanzieren.

Ansuchen für eine solche Förderung müssen beim Verwaltungsamt für Raum und Landschaft der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung in Bozen eingereicht werden. Ausführliche Informationen zur Antragsstellung und alle für das Ansuchen notwendigen Unterlagen stehen auf der Website der Südtiroler Landesverwaltung zur Verfügung: https://bit.ly/3l6Hh5f

Tipps für das Ansuchen

Hier findet Ihr ein Hilfsdiagramm mit den notwendigen Schritten beim Antragsprozess, Beispiele für Maßnahmenskizzen und ein Beispiel dafür, wie die Anträge auszufüllen sind.

Die Dokumente können mit einem Klick als PDF heruntergeladen werden.

Beispiele für Maßnahmenskizzen

Beispiel eines Antragsgesuches

Wir empfehlen außerdem, das zuständige Amt der Abteilung 28 VOR Einreichung der Gesuche zu kontaktieren, um das Ansuchen möglichst fehlerfrei und den Standards entsprechend einreichen zu können.

Die Einreichfrist für die Beitragsgesuche ist auf Ende März eines jeden Jahres festgelegt.

Erhalt und Verbesserung von Lebensräumen an der Waldgrenze

Entlang der Baumgrenze herrscht ein raues Klima. Die Vegetationsperiode ist kurz, die Landschaft ist geprägt von Einzelbäumen und Baumgruppen, Latschenfeldern, Zwergsträuchern und Offenflächen. Dieses Landschaftsmosaik ist ein wichtiger Lebensraum für Birkhühner, Gämsen und weiteren Tier- und Pflanzenarten. Viele der Offenflächen entstanden durch die Almwirtschaft und die Beweidung der Flächen. Immer mehr dieser Flächen werden aufgelassen, ehemalige Offenflächen wachsen zu und die Struktur in der Landschaft geht verloren.

Das Ziel von Lebensraumverbesserungsmaßnahmen entlang der Waldgrenze ist der Erhalt und die Schaffung einer abwechslungsreichen Landschaft. Empfohlen wird ein Mosaik von 10 % Baumbewuchs, 40 bis 50 % Zwergsträucher und 50 bis 60 % Offenflächen mit Gräser und Kräutern.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen geschlossene Latschen- und Zwergstrauchfelder geöffnet werden. Dazu werden Bäume und Sträucher gefällt und die Flächen gemulcht. Kleine und große gemulchte Flächen wechseln sich ab und sind unregelmäßig in der Landschaft verteilt. Dazwischen sollten einzelne Zwergsträucher zur Deckung belassen werden. Ein bis drei Meter breite Korridore zwischen den offenen Flächen dienen der Vernetzung.

Abgeschnittenes Baum- und Astmaterial kann entweder abtransportiert oder auf einzelnen Haufen gesammelt werden. Solche Haufen dienen als Rückzugsort für verschiedenste Tierarten und fördern Totholzbewohner wie Insekten. Birkwild, Steinhuhn, Habicht, Waldohreule, Schneehase, Gams- und Rehwild sind nur einige der Profiteure solcher Verbesserungsmaßnahmen.

Möchte man ein großes Gebiet in Angriff nehmen, kann man das Gebiet auch in kleinere Bereiche aufteilen und die Maßnahmen auf mehrere Jahre verteilt durchführen.

Tipp: Randlinien zwischen offenen und geschlossenen Flächen sollten nicht einfach gerade durchlaufen, sondern sich möglichst abwechslungsreich in die Landschaft integrieren. So finden Tiere mehr Deckung.

Zugewucherte Flächen stellen viele Wildarten vor eine Herausforderung. Birkhühner und ihre Küken etwa können sich in dem Gelände kaum fortbewegen, es gibt hier weniger Insekten und damit auch weniger Nahrung.

Freigeschnittene Flächen werden gemulcht und das Mulchgut entsorgt, damit wieder mehr Licht auf den Boden fallen kann. Hier können Gräser und Kräuter wieder aufkommen.

Der Lebensraum bietet wieder mehr Struktur. Die Offenflächen sind unregelmäßig in der Landschaft verteilt und mit Korridoren verbunden.

Großräumige Verbesserungsmaßnahmen werten diesen Lebensraum deutlich auf.

Erhalt und Verbesserung von aufgelassenen Wiesen- und Magerrasenlebensräumen

Wiesen und Magerrasen sind wichtige Offenlebensräume für ein Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Oft schließen sie an geschlossene Waldgürtel an, wodurch wichtige Übergangsflächen entstehen. Um diesen speziellen Lebensraum zu erhalten, müssen Wiesen und Rasen regelmäßig gepflegt werden. Früher übernahmen die Bauern und ihre Nutztiere diese Aufgabe, indem sie die Flächen beweideten und freischnitten. In den letzten Jahren wurden viele dieser Flächen aufgelassen und nicht mehr bewirtschaftet. Die ehemals offenen Wiesen und Rasen verfilzen und verbuschen zusehends, der Lebensraum geht verloren.

Einige Reviere setzen sich für den Erhalt dieser Wiesen und Magerrasen ein. Bei verbuschten Wiesen und Magerrasen muss zu allererst einmal eine grobe Räumung der Wiesenfläche stattfinden. Sträucher, Bäume und Jungwuchs werden entfernt und das Astmaterial entsorgt. Anschließend wird die Fläche oberflächlich gemulcht, um grobe, verholzte Pflanzenteile zu zerkleinern. Die Grasnarbe sollte dabei nicht beschädigt werden. Ist dieser Schritt geschafft, dringt wieder mehr Licht auf den Boden vor. Blütenpflanzen haben jetzt wieder eine Chance aufzukommen.

Damit die Flächen langfristig erhalten bleiben, ist eine regelmäßige Pflege der Wiesen und Magerrasenlebensräume erforderlich.

Tipp: Ein Teil des Holz-, Ast- und Strauchmaterials sowie das Mulchgut können abseits der gemulchten Fläche zu Haufen aufgestockt werden. Damit entstehen zusätzliche, kleinräumige Lebensräume. Wiesel etwa fühlen sich hier wohl. Aber auch Insekten und andere Tiere können auf diesem Weg gefördert werden.

Ohne Pflege verbuschen die Offenflächen zusehends.

Zuerst werden Bäume, Jungwuchs und Sträucher sorgfältig entfernt.

Nach dem Mulchen wird das Mulchgut beiseitegeschafft. Es soll möglichst viel Licht auf den Boden fallen.

Auf der wiederhergestellten Wiesenfläche haben auch konkurrenzschwache Pflanzen wieder eine Chance. Insekten, Säugetiere und Vögel werden gefördert.

Erhalt und Verbesserung von Feucht- und Moorflächen

Feuchtflächen sind wertvolle Lebensräume. Einerseits kommen sie bei uns nicht so häufig vor wie etwa Waldlebensräume. Andererseits finden sich in solchen Feuchtflächen viele spezialisierte Tier- und Pflanzenarten. Sie haben hier ihre Nische gefunden.

Quellgebiete, Rinnsale, offene stehende Gewässer, Feuchtwiesen und Moore, Feuchtflächen treten in unterschiedlichster Form auf. Oft werden diese Lebensräume nicht wahrgenommen oder vernachlässigt, weil sie als „nicht nutzbare“ Fläche betrachtet werden. Dabei brauchen auch Feuchtflächen, abhängig von ihrem Standort und Lebensraumtyp, eine bestimmte Pflege. Nur so kann die dortige Artenvielfalt erhalten werden.

Je stärker sich in Moorflächen etwa Sträucher und Bäume ausbreiten, desto mehr Wasser wird dem Feuchtgebiet entzogen und desto weniger Licht fällt auf die Fläche. Es ist also wichtig, den offenen Charakter von Feuchtflächen zu erhalten. Das gelingt durch die Entnahme von Bäumen und Sträuchern. Aber Vorsicht, es sollte nicht einfach alles radikal entfernt werden. Man muss gut überlegen, welche Strukturen entnommen werden und welche im Lebensraum belassen werden können. Nadelhölzer etwa können großzügig entfernt werden, wobei einzelne Lärchen oder Lärchengruppen aber bestehen bleiben können. Auch ein gewisser Anteil an Laubgehölzen sollte immer vorhanden sein. Sie bieten Wildtieren Nahrung und Deckung.

Amphibien und teils auch Reptilien sind auf stehende Gewässer angewiesen. Sie dienen den Tieren beispielsweise als Laichgewässer. Verlanden die Gewässer, gehen wichtige Laichplätze verloren. Von Verlandung spricht man, wenn Gewässer mit der Zeit zuwachsen und an Wassertiefe verlieren. Sedimente gelangen ins Wasser und setzen sich am Boden ab, die Wassertiefe verringert sich zusehends und Ufer- und Wasserpflanzen besiedeln immer größere Anteile des Gewässers. Solche Flächen dienen beispielsweise dem Rotwild als Suhlen. Um das ursprüngliche Gewässer wieder herzustellen, sollten Vertiefungen im Gewässer geschaffen werden. Dazu braucht es nicht immer Maschinen, auch händisch ausgehobene Flächen können ihre Funktion erfüllen.

Tipp: Verlandungen können auch entstehen, wenn Wasser aus den Feuchtflächen um- oder abgeleitet wird. Falls das Ableiten nicht mehr nötig ist, kann es eingestellt und so die ursprüngliche Wasserversorgung der Feuchtflächen wiederhergestellt werden.